Les spécialistes des virus émergents annonçaient depuis longtemps qu’un virus comme celui de la COVID-19, ou pire, était destiné à créer une pandémie. Les dirigeants de partout à travers le monde ont tout de même été pris par surprise. Voici où nous avons erré et ce que nous devons commencer à changer, dès maintenant.

« Êtes-vous surpris qu’une pandémie de cette ampleur frappe la planète? »

À l’autre bout du fil, Gary Kobinger, l’un des plus éminents chercheurs en infectiologie au monde, laisse planer un court silence avant de répondre. Je sais déjà sensiblement ce qu’il s’apprête à dire. La même chose que tous les chercheurs que j’ai contactés au cours des 10 derniers jours.

« Depuis un an, deux ou même dix ans, tout le monde s’entend dans le domaine des virus émergents que la prochaine pandémie, c’est une question de quand, pas de si », répond le directeur du Centre de recherche en infectiologie (CRI) de l’Université Laval.

La surprise, pour lui, est plutôt de constater qu’un virus qui n’est pas si virulent a pu causer autant de dégâts.

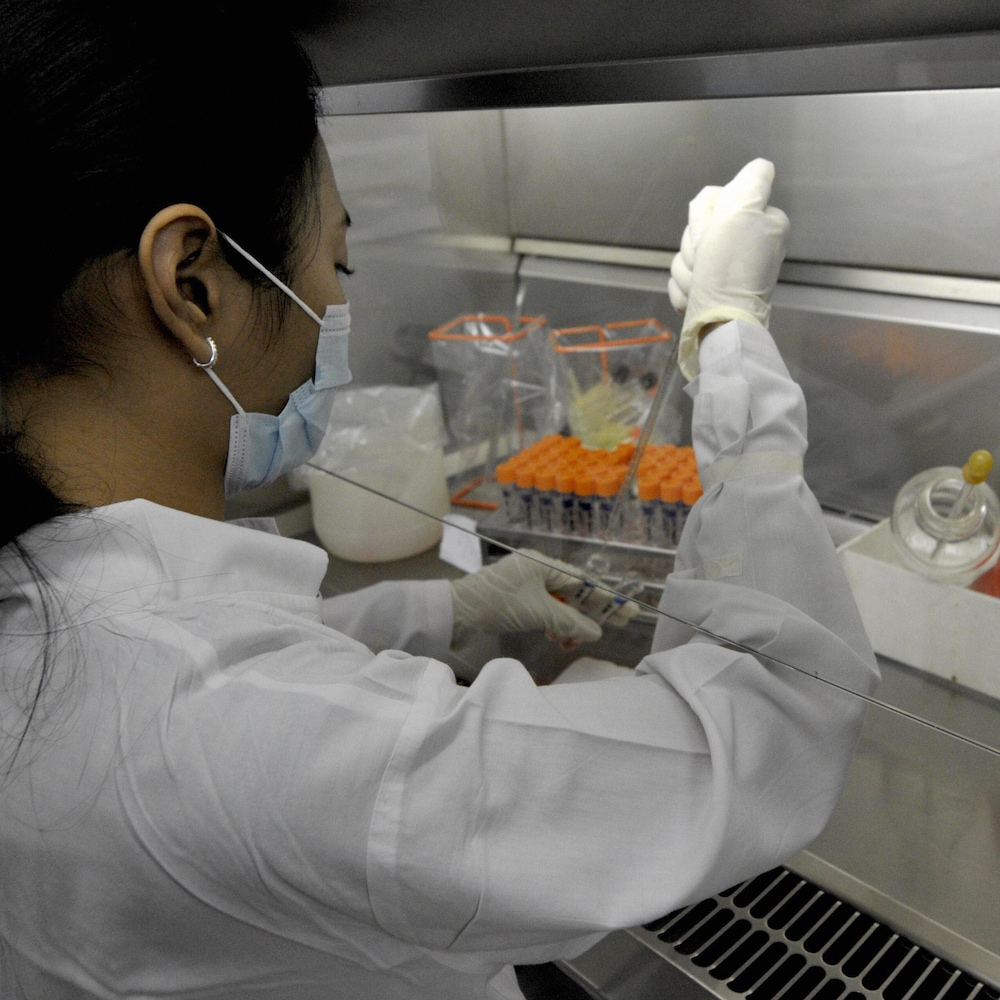

Encore inconnu des scientifiques il y a quelques mois, le SRAS-Cov-2, nouveau coronavirus responsable de l’épidémie de COVID-19, a depuis bouleversé la vie de milliards d’êtres humains.

Au moins 1 700 000 personnes en ont déjà été infectées. Plus de 103 000 en sont mortes. Le décompte ne fait que commencer.

« Les Québécois forment une armée de 8 millions et demi de personnes pour combattre le virus. Nous sommes en train de livrer la plus grande bataille de nos vies », déclarait le premier ministre François Legault le 25 mars dans son point de presse quotidien.

Une guerre inattendue contre un ennemi invisible, c’est de cette manière que les dirigeants un peu partout sur la planète dépeignent la situation. Une guerre dont, déjà, les impacts socio-économiques promettent de se faire sentir pour des années.

Comment avons-nous, collectivement, été pris par surprise de la sorte? La question se pose.

Particulièrement depuis la première épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), qui avait fait près de 800 morts en 2002, des centaines de chercheurs des quatre coins du globe avaient levé la main pour nous prévenir qu’il ne s’agissait que d’une question de temps avant qu’un autre virus ne balaie le globe.

« Ces maladies en émergence là, on ne sait jamais quelles seront leurs caractéristiques. Il s’avère que ce à quoi on fait face est relativement transmissible. Dieu merci, ce n’est pas aussi virulent que ça aurait pu », lance la vétérinaire Hélène Carabin, professeure titulaire au Département de pathologie et microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

Hélène Carabin et Gary Kobinger sont catégoriques : tôt ou tard, un pire virus est destiné à nous frapper. Plus contagieux ou encore plus mortel chez les plus jeunes, comme la grippe espagnole de 1918. Il faut déjà y penser.

Il n’est pas question ici du sprint des prochains mois pour sauver des vies. Plutôt du marathon de la prochaine décennie. Ce fameux monde d’après la crise dont parle déjà François Legault.